Ученые подсчитали, что за один год из каждых 250 тысяч человек в среднем 20 получают тяжелую черепно-мозговую травму (ЧМТ), 45 - травму средней тяжести, а более 625 человек - легкие повреждения головы. Большинство пациентов с этим видом патологии - взрослые.

Причиной ЧМТ могут стать различные обстоятельства, однако наиболее часто они являются следствием автомобильной аварии, падения или производственной травмы. Хотя в настоящее время существуют современные эффективные технологии ведения больных с черепно-мозговыми травмами, лучшим способом снижения смертности и инвалидности остается профилактика травматизма. Поэтому можно только приветствовать повсеместное введение правил техники безопасности на производстве, а также появление законов, обязывающих водителей и пассажиров автомобиля пристегивать ремни безопасности, а мотоциклистов - носить шлемы.

Неотложная помощь - реанимация

На месте происшествия бригада неотложной помощи имеет ограниченные возможности помощи пациенту с повреждением головного мозга. Примерно у 5-10% пострадавших с явной черепно-мозговой травмой сопутствующее повреждение шейных позвонков обнаруживается на более поздней стадии, поэтому врачи скорой помощи оказывают помощь, исходя из того, что травма угрожает жизни пациента, до тех пор пока он не будет полностью обследован в больнице.

Всем пациентам с травмой головы на шею накладывается специальная шина, а положение головы фиксируется на каталке ремнями для предотвращения нежелательных движений потенциально нестабильных позвонков. Если этого не сделать, то в случае сопутствующего повреждения спинного мозга это может привести к параличу.

Поддержание дыхания

Кроме повреждений, полученных непосредственно в момент несчастного случая, жизни и здоровью пострадавшего могут угрожать вторичные поражения головного мозга вследствие гипоксии (недостаточного снабжения кислородом), вызванной другими травмами. По этой причине вторым шагом при выполнении неотложных процедур является обеспечение свободного поступления воздуха в легкие - обычно с помощью кислородной маски либо путем введения трубки в трахею (интубация трахеи). После этого пациенту подается воздушная смесь с высоким содержанием кислорода, а сама дыхательная функция - частота и глубина дыхания - непрерывно контролируется.

На третьем этапе реанимационных мероприятий начинается внутривенное вливание растворов (инфузия) для восполнения возможной кровопотери и поддержания кровяного давления пациента. После выполнения перечисленных процедур пациента можно поместить в машину скорой помощи и транспортировать в больницу, где врачи проведут детальное обследование и назначат соответствующее лечение.

Мероприятия на месте происшествия

1. Жизненно важно иммобилизовать шею пострадавшего с помощью специальной шины, так как нельзя исключить травму шейных позвонков. Любые движения в этой области могут вызвать дальнейшее - возможно фатальное - повреждение.

2. После иммобилизации врач скорой помощи должен наладить непрерывную подачу кислорода. Для этого используется маска или выполняется интубация трахеи, что позволяет контролировать дыхательную функцию.

3. Пациентам с большой кровопотерей или кровотечением необходима внутривенная инфузия. Введение растворов начинают прямо на месте происшествия с целью стабилизации состояния пациента на пути к больнице. Кроме того, пострадавшего накрывают одеялом для уменьшения теплопотери.

Стационарный этап

Второй этап лечения пациентов с черепно-мозговой травмой осуществляется в больнице. Он включает тщательное обследование и, при необходимости, проведение компьютерной томографии мозга.

По прибытии скорой помощи в больницу пациента принимают в отделение неотложной помощи и перекладывают на постель, не снимая шейной шины. Продолжаются подача кислорода и внутривенная инфузия для восполнения объема циркулирующей крови. После стабилизации состояния пациента врачи могут приступить к этапу тщательного обследования.

Оценка степени тяжести травмы

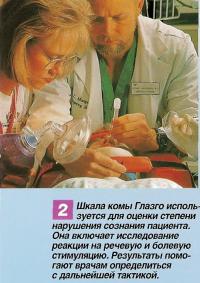

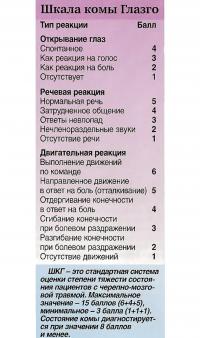

Степень тяжести полученной пациентом черепно-мозговой травмы может быть установлена только в специализированном стационаре. Для этого используется в частности шкала комы Глазго (ШКГ) - система, позволяющая оценить тяжесть повреждения мозга и состояние сознания больного. На основании этой шкалы определяют уровень реакции пациента на внешние раздражители в данный момент времени.

Врачи анализируют такие показатели, как открывание глаз, речевая и двигательная реакция пациента в ответ на речевую и болевую стимуляцию. Данные оцениваются в баллах и суммируются. Показатели, полученные в ходе этих мероприятий, в совокупности с данными наружного осмотра дают врачам информацию о том, какие исследования следует провести в дальнейшем и какое лечение будет в данном случае подходящим.

Как правило, масштаб поражения при черепно-мозговой травме нельзя установить только на основании клинических симптомов. В этом случае специальные рентгенологические технологии и в первую очередь компьютерная томография (КТ) приобретают особо важное значение. КТ дает детальное изображение внутричерепных структур, в том числе позволяет обнаружить очаг кровоизлияния в полости черепа.

Кровотечение в полость черепа отличается от кровотечения в любом другом участке тела тем, что череп - это твердая замкнутая «коробка», которая не может растягиваться под действием изливающейся крови. Кровь сдавливает головной мозг, так что он не может получать необходимые ему кислород и питательные вещества, что быстро (за минуты или часы) ведет к смерти. В этой ситуации своевременное удаление излившейся крови нейрохирургом предотвращает вторичное поражение мозга и даже смерть.

Экстренная хирургия

Хирургическая операция по удалению крови из полости черепа предусматривает помещение маленького барометрического датчика на поверхность мозга или его оболочек. Это позволяет врачам палаты интенсивной терапии контролировать внутричерепное давление, которое всегда повышается после травмы. Если повышение давления предотвращено, головной мозг имеет большие шансы на восстановление.

На протяжении последующих дней пациенту требуется специфический высокопрофессиональный уход. Обычно таким больным после хирургического вмешательства вводятся седативные препараты с целью уменьшения внутричерепного давления. По этой причине больные не в состоянии самостоятельно регулировать функции своего организма, и медицинский персонал берет на себя обеспечение баланса жидкостей, питания и дыхания.

Нередко через несколько недель после перенесенной черепно-мозговой травмы у пациентов развивается эпилепсия. В таком случае назначают антиконвульсивные препараты, которые в комбинации с седатацией помогают уменьшить симптомы.

Через некоторое время дозы седативных средств уменьшают и делают попытки «пробудить» пациента, чтобы выяснить, какие функции мозга сохранены.

Тело человека. Снаружи и внутри. №27 2009